水彩色鉛筆で描くリンゴ

2020年9月11日

水彩色鉛筆で描く犬

2020年11月15日1.鉛筆で下描きをする

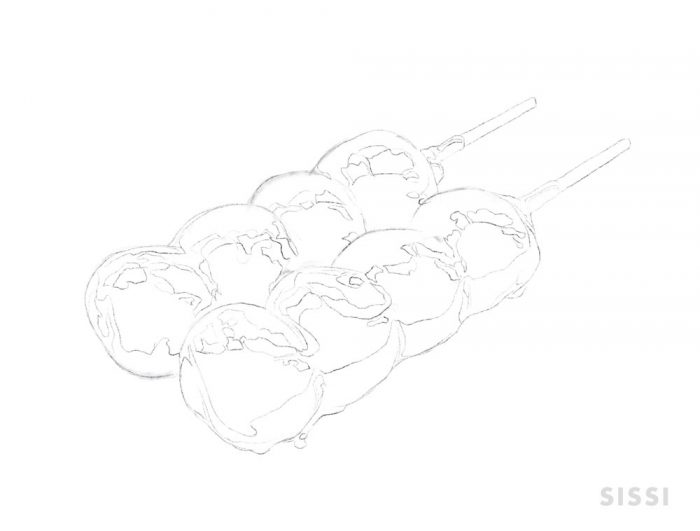

※図を見やすくするため、鉛筆での下描き段階はデジタルで再現したものを載せています。

まずはBか2Bくらいの鉛筆で下描きします。

最初にざっくりと当たりをつけましょう。大きなだ円を元に、串の傾きや、団子一つずつのボリューム感などを捉えてください(上図)。当たりをつけるときは鉛筆はやや寝かせて、なるべく力を抜いて紙の表面をなでるように描きましょう。

次に当たりより少しだけはっきりした線で、団子の細かい形状や、てかりなど細部を捉えていきます(下図)。筆圧は常に弱めに、いつでも消せるような弱い線で描いてください。

最初にざっくりと当たりをつけましょう。大きなだ円を元に、串の傾きや、団子一つずつのボリューム感などを捉えてください(上図)。当たりをつけるときは鉛筆はやや寝かせて、なるべく力を抜いて紙の表面をなでるように描きましょう。

次に当たりより少しだけはっきりした線で、団子の細かい形状や、てかりなど細部を捉えていきます(下図)。筆圧は常に弱めに、いつでも消せるような弱い線で描いてください。

2.水彩色鉛筆で下描きを描き起こす

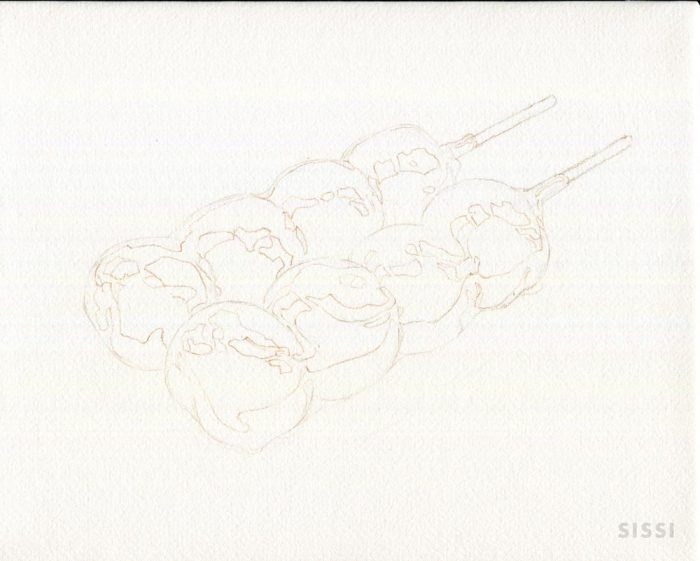

次に鉛筆で描いた下描きを、水彩色鉛筆に持ち替えて細い線で描き起こしていきます。

線の色は固有色に合わせて、赤茶色系を選びました。串のところは黄土色をつかっています。

線を全てなぞったら、練りゴムで鉛筆の線を消しておきましょう。鉛筆の粉と色鉛筆の顔料が混ざると濁りの原因となるためです。

水彩色鉛筆の線は消えづらいので、多少練りゴムでごしごしこすっても大丈夫です。

線の色は固有色に合わせて、赤茶色系を選びました。串のところは黄土色をつかっています。

線を全てなぞったら、練りゴムで鉛筆の線を消しておきましょう。鉛筆の粉と色鉛筆の顔料が混ざると濁りの原因となるためです。

水彩色鉛筆の線は消えづらいので、多少練りゴムでごしごしこすっても大丈夫です。

3. 色の大きな変わり目を捉える

色の変わり目を塗ったところ

水で伸ばしたところ

ここから色を塗っていきます。

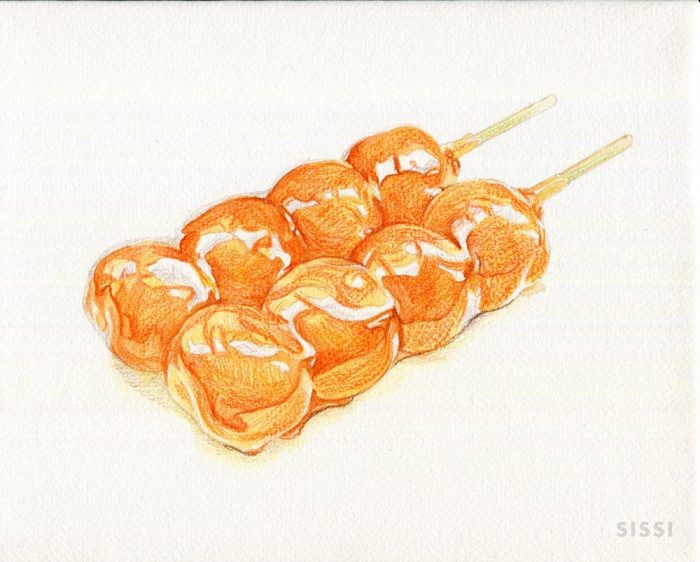

よくある手順としてはここで下塗りを始めますが、今回はみたらし団子のたれ特有のてかりやシャープな色の境目などを強調しておきたいので、少し強めの色でハイライトや反射光による上下の色の差を先に描くことにしました。

色はぬり絵みたいに全体を塗るのではなく、強調したい色の境目の部分だけを塗るのがポイントです。

水で伸ばすときは、筆の先でシャープにくっきりとしたタッチを意識して塗り伸ばすと、たれの質感が出しやすくなります。

よくある手順としてはここで下塗りを始めますが、今回はみたらし団子のたれ特有のてかりやシャープな色の境目などを強調しておきたいので、少し強めの色でハイライトや反射光による上下の色の差を先に描くことにしました。

色はぬり絵みたいに全体を塗るのではなく、強調したい色の境目の部分だけを塗るのがポイントです。

水で伸ばすときは、筆の先でシャープにくっきりとしたタッチを意識して塗り伸ばすと、たれの質感が出しやすくなります。

4. 下塗りをする

前の段階で色の大きな色の変わり目を捉えたので、次は下地の色を作ります。

みたらし団子のたれは深く濃い色をしていますが、薄く団子が透けているようなところは少し黄色っぽく見えます。このことから、下地の色は少しオレンジ寄りの黄色を塗ることにしました。

みたらし団子のたれは深く濃い色をしていますが、薄く団子が透けているようなところは少し黄色っぽく見えます。このことから、下地の色は少しオレンジ寄りの黄色を塗ることにしました。

下地の色を塗ったところ

下地の色を水で伸ばした後

5. 細部を描き進めていく

前段階で土台ができたので、次に固有色で細かな色の変化やトーンを塗っていきます。

固有色を塗ったところ(1)

固有色を水で伸ばしたあと(1)

固有色(焦げ部分やその他暗いトーン)を塗ったところ(2)

固有色(焦げ部分やその他暗いトーン)を水で伸ばしたあと(2)

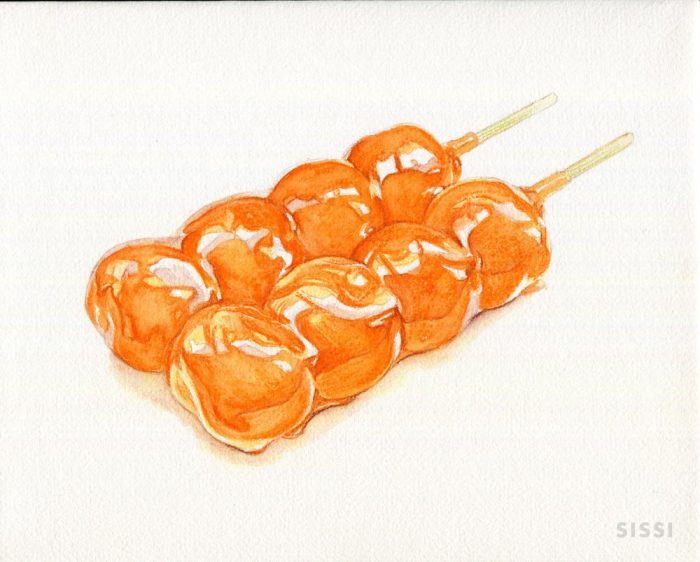

6. 全体のトーンを調整して完成

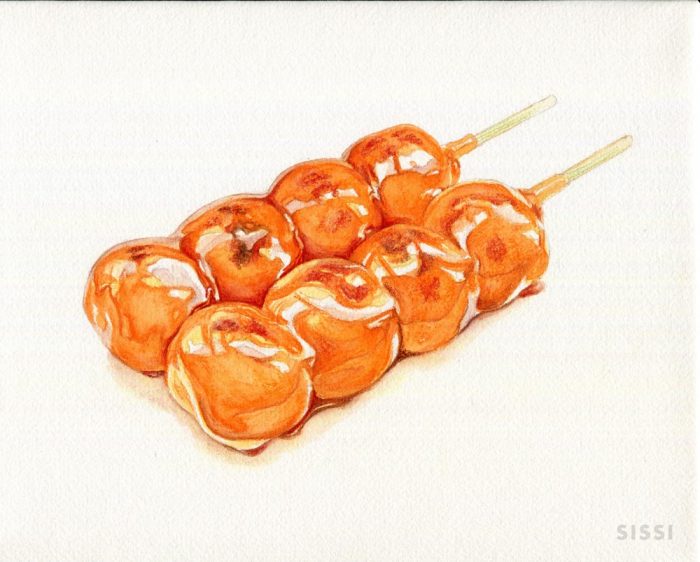

「水彩色鉛筆で描くみたらし団子」完成作品

たれの暗いトーンを中心に描き進めていき、十分なコントラストが出たら完成です。