氷のデッサン

2020年8月19日

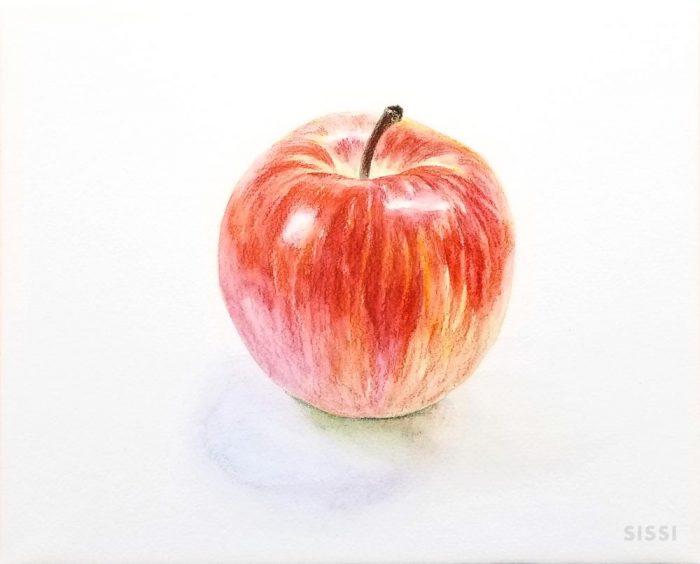

水彩色鉛筆で描くみたらし団子

2020年10月31日水彩色鉛筆でリンゴを描く手順を紹介します。

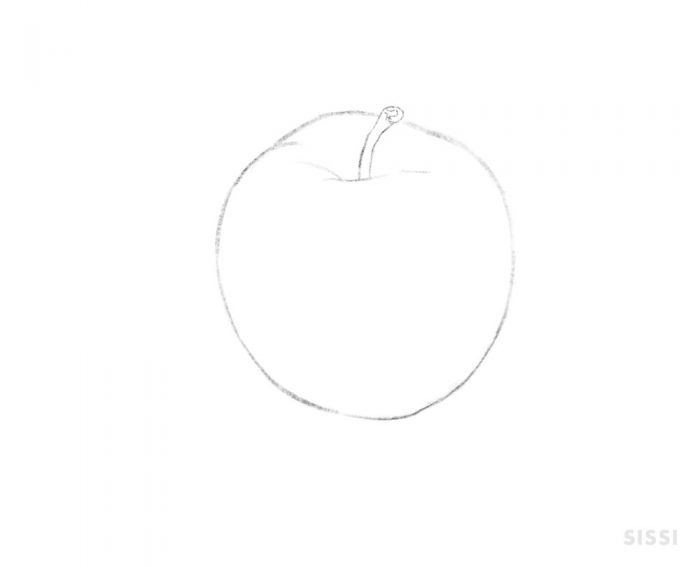

1.鉛筆で下描きをする

※図を見やすくするため、1番目と2番目の段階(背景がグレーの段階)はデジタルで再現したものを載せています。

最初にBか2Bくらいの鉛筆で下描きします。

リンゴはよく見るとただ丸いだけでなく、角張っているところがあると思います。この角張ったところにアクセントを置きながら、少しずつリンゴらしい形を拾いましょう。

鉛筆はやや寝かせて、なるべく力を抜いて紙の表面をなでるように描いてください。

リンゴはよく見るとただ丸いだけでなく、角張っているところがあると思います。この角張ったところにアクセントを置きながら、少しずつリンゴらしい形を拾いましょう。

鉛筆はやや寝かせて、なるべく力を抜いて紙の表面をなでるように描いてください。

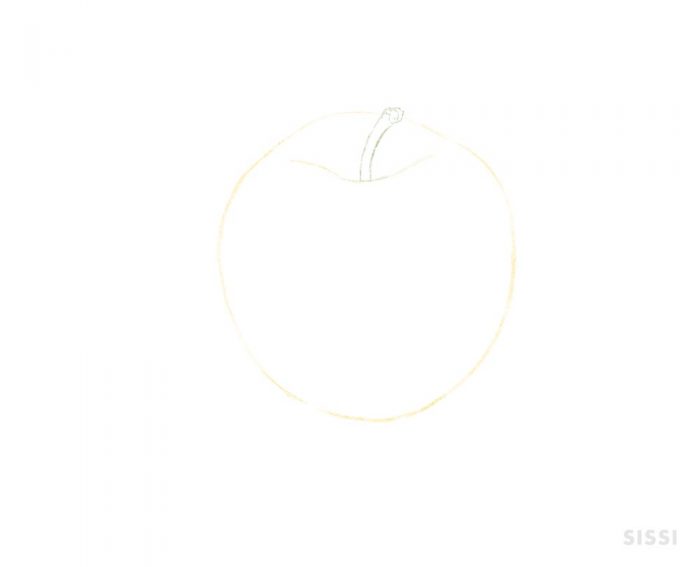

2.水彩色鉛筆で下描きを描き起こす

次に鉛筆で描いた下描きを、水彩色鉛筆に持ち替えて細い線で描き起こしていきます。

線の色は実のところは黄色、へたの部分は茶色っぽくくすんだ緑を選びました。

線を全てなぞったら、練りゴムで鉛筆の線を消しておきましょう。鉛筆の粉と色鉛筆の顔料が混ざると濁りの原因となるためです。

水彩色鉛筆の線は消えづらいので、多少練りゴムでごしごしこすっても大丈夫です。

線の色は実のところは黄色、へたの部分は茶色っぽくくすんだ緑を選びました。

線を全てなぞったら、練りゴムで鉛筆の線を消しておきましょう。鉛筆の粉と色鉛筆の顔料が混ざると濁りの原因となるためです。

水彩色鉛筆の線は消えづらいので、多少練りゴムでごしごしこすっても大丈夫です。

3. 下塗りをする

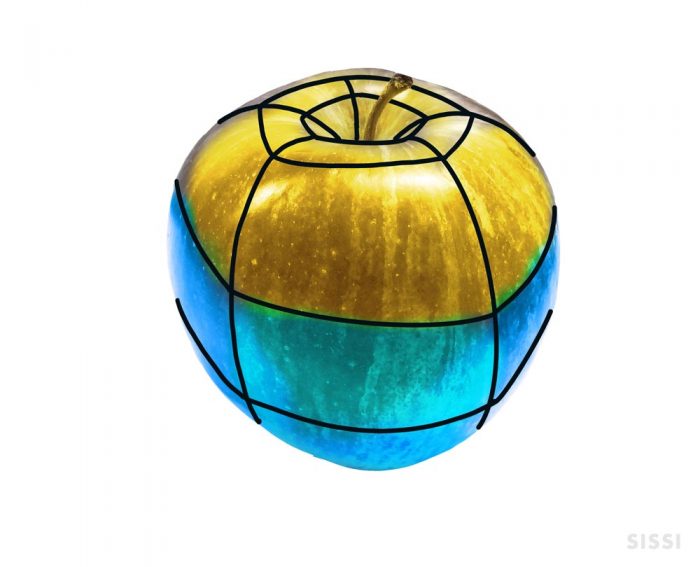

いよいよ色付けの段階に入りますが、その前にリンゴの形と色の関係を図を使って確認してみましょう。

リンゴは角張っていると先に述べましたが、その角と角を結ぶと上の図のような黒い線を引くことができます(個体差はありますが、リンゴは真上から見ると、5角形になっているとよく言われます)。

線で区切られたそれぞれのエリアで少しずつ色味が変わってきますが、一番差が大きく出るのは、実の真ん中付近を横切る線の辺りを境に、光が直接当たっているエリアと、光が直接当たらず陰になるエリア(厳密に言えば反射光が当たる部分)です。この差を出すために、下地として上の部分は黄色に、下の部分は水色に塗ることにしました。

リンゴは角張っていると先に述べましたが、その角と角を結ぶと上の図のような黒い線を引くことができます(個体差はありますが、リンゴは真上から見ると、5角形になっているとよく言われます)。

線で区切られたそれぞれのエリアで少しずつ色味が変わってきますが、一番差が大きく出るのは、実の真ん中付近を横切る線の辺りを境に、光が直接当たっているエリアと、光が直接当たらず陰になるエリア(厳密に言えば反射光が当たる部分)です。この差を出すために、下地として上の部分は黄色に、下の部分は水色に塗ることにしました。

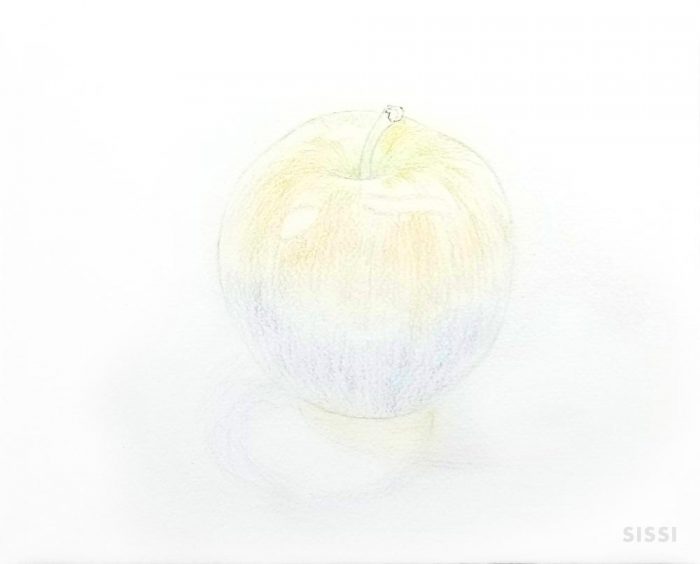

下塗り(水で伸ばす前)

下塗り(水で伸ばした後)

上の図は実際に下地を塗ったところと、水で伸ばしたところの比較です。

薄くて見づらいですが、光が直接当たっているところが黄色、陰になっているところが水色になっているのがわかると思います。

このように下地の色に差をつけることによって、次の段階で上から重ねる赤い色にも自然と差がつき、色の深みと立体感を演出することができます。

ハイライト(てかり)の部分は紙の地を残して明るく仕上げたいので、あらかじめ薄く線で囲っておきましょう。水で伸ばすときも、ハイライトの部分は潰さないように避けながら伸ばします。

薄くて見づらいですが、光が直接当たっているところが黄色、陰になっているところが水色になっているのがわかると思います。

このように下地の色に差をつけることによって、次の段階で上から重ねる赤い色にも自然と差がつき、色の深みと立体感を演出することができます。

ハイライト(てかり)の部分は紙の地を残して明るく仕上げたいので、あらかじめ薄く線で囲っておきましょう。水で伸ばすときも、ハイライトの部分は潰さないように避けながら伸ばします。

4. 表面の赤い色を塗る

ここから〈色鉛筆で描写〉→〈水で伸ばす〉という手順を基本に進めていきます。 いきなり濃密に色を塗りこんでいくのではなく、少しずつ薄い色を塗りつつ水で伸ばしていきましょう。いきなり濃い色を塗ってしまうと、水で伸ばす段階でむらができやすくなるので、薄く塗ったらすぐ水で伸ばすのがコツです。

また、水で伸ばすときは一気に塗り広げるのではなく、色鉛筆の色の変化をなるべく壊さないように、水分量や動かす部分をコントロールしながら進めましょう。

また、水で伸ばすときは一気に塗り広げるのではなく、色鉛筆の色の変化をなるべく壊さないように、水分量や動かす部分をコントロールしながら進めましょう。

赤を水で伸ばす前(1)

赤を水で伸ばした後(1)

赤を水で伸ばす前(2)

赤を水で伸ばした後(2)

赤を水で伸ばす前(3)

赤を水で伸ばした後(3)

ここまで〈色鉛筆で描写〉→〈水で伸ばす〉という手順を3回繰り返しました。

真ん中の手前に張り出した部分と、へた周りを特に念入りに描いています。

次の段階からは仕上げに向けて、描いて伸ばすという手法以外にも、筆で芯から直接色を取ったり、芯を削った粉を溶かして塗るという手法も使います。

真ん中の手前に張り出した部分と、へた周りを特に念入りに描いています。

次の段階からは仕上げに向けて、描いて伸ばすという手法以外にも、筆で芯から直接色を取ったり、芯を削った粉を溶かして塗るという手法も使います。