第3回朝のアート鑑賞会

2019年3月1日

第5回 対話型アート鑑賞会 報告

2019年4月28日木の構造について

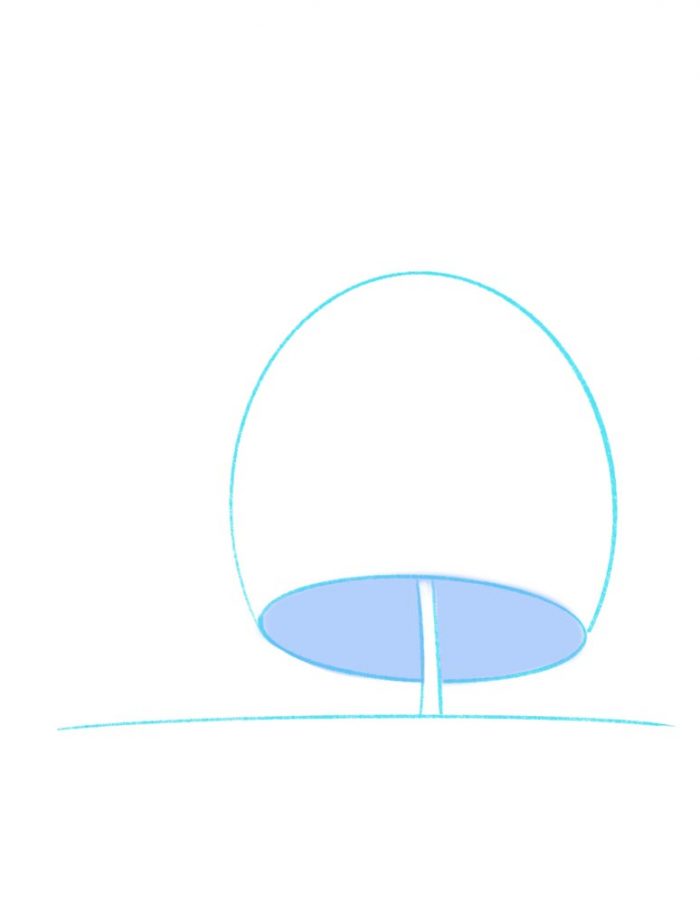

写真の木をよく見ると、葉の部分がランプシェードのように幹にかぶさっていることがわかります。これをまず今回描く木の基本的な形として把握しておきます。

全体の葉の形はランプシェードのようになっていますが、少し細かく見ると、それは複数の葉のかたまりの集合体であることがわかります。これをベースに考えて描いてみると、木らしい形を捉えやすくなります。さっそく制作の手順を見てみましょう。

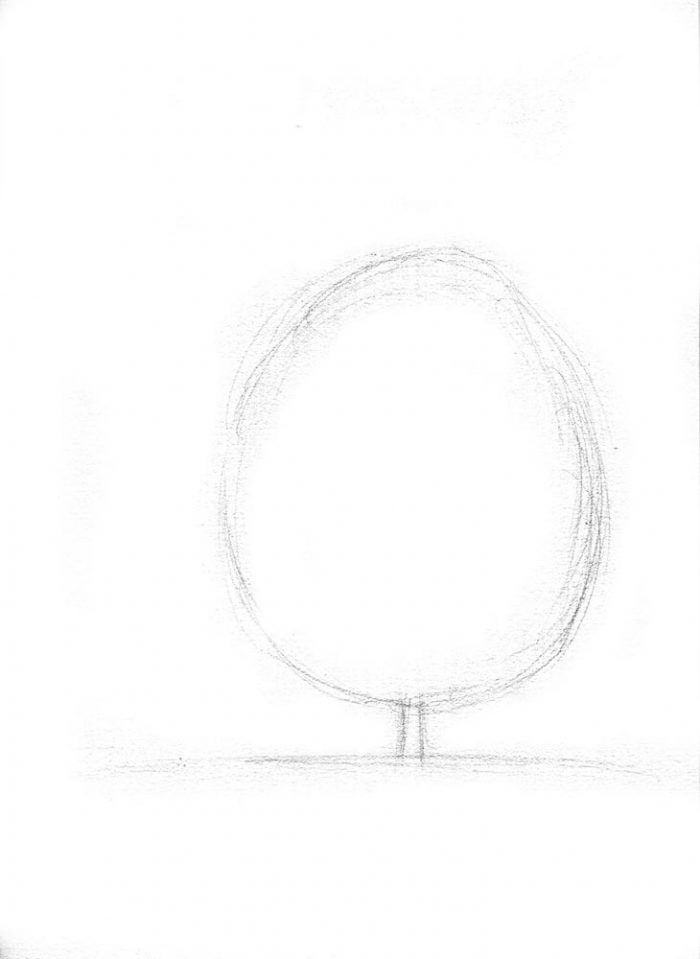

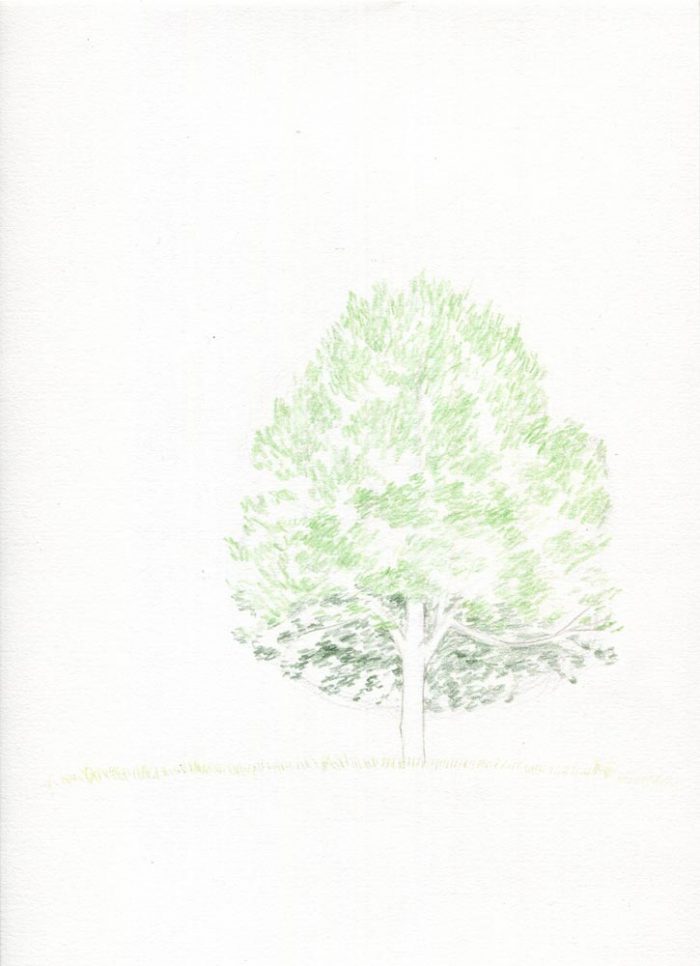

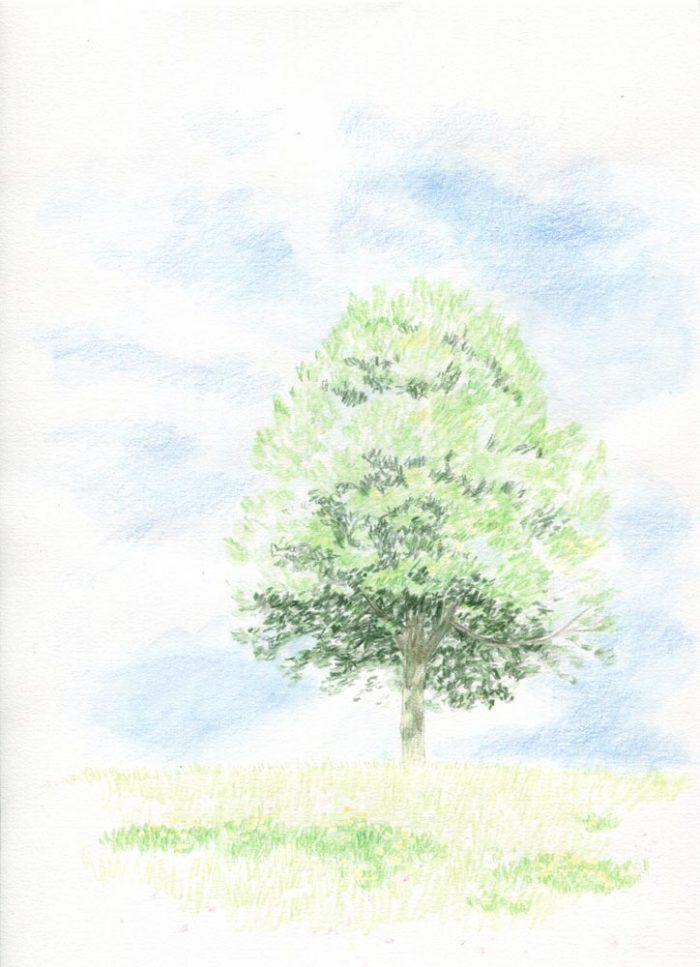

1.鉛筆で下描きをする

最初にだいたいの葉のボリュームと、幹の関係をざっくりと描きます。

鉛筆の線はあとで消すので、描く時は力を抜いて、紙をなでるくらいの弱い筆圧を意識しましょう。

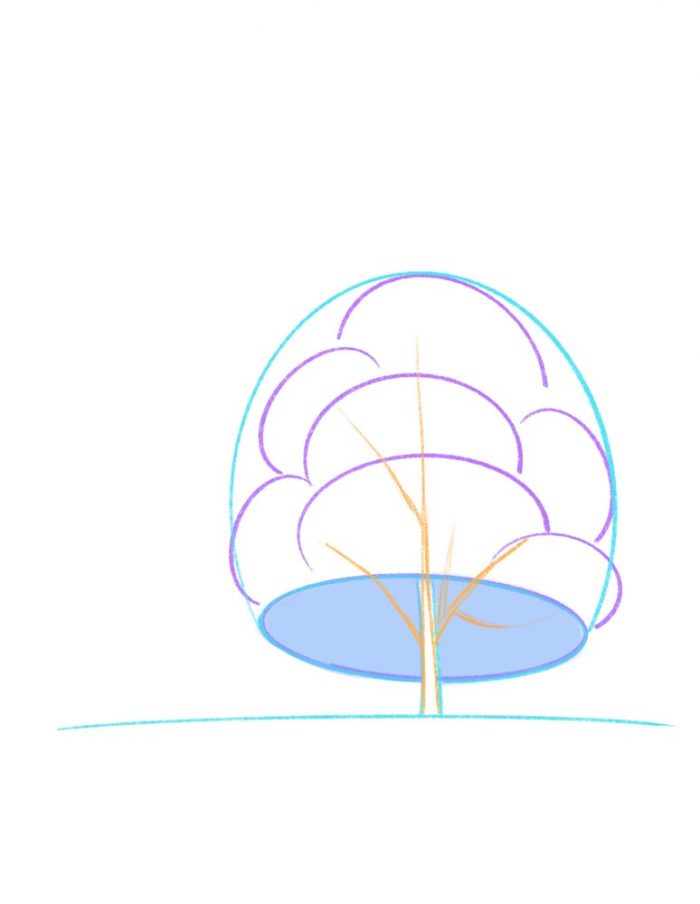

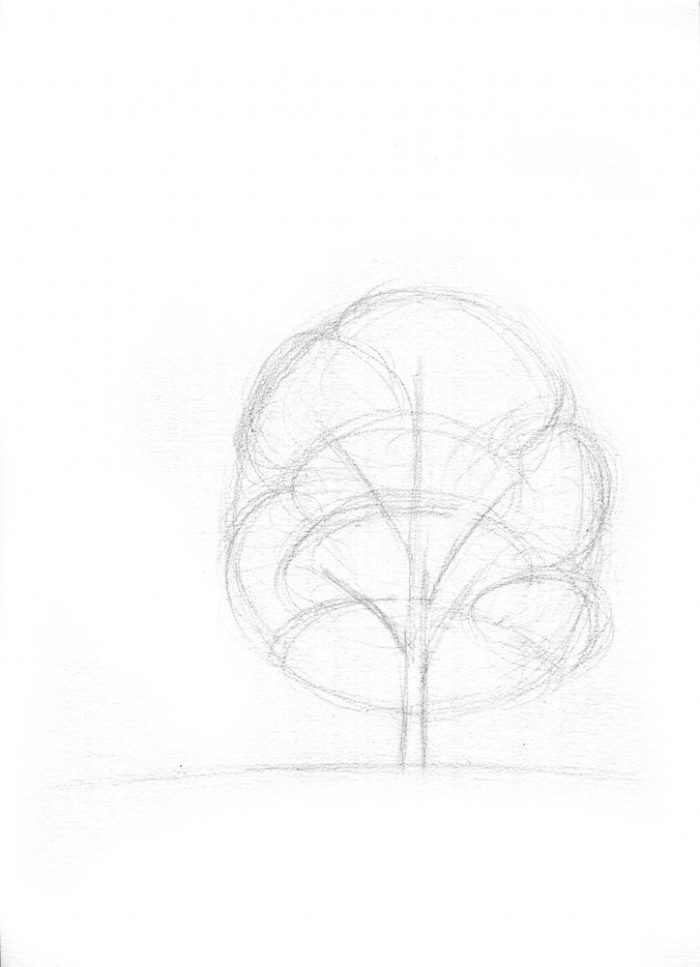

だいたいのボリュームを捉えたら、ランプシェード形の葉をかたまりごとに分割しておきます。この葉のかたまりを意識しておくと、木らしい形に描きやすかったり、光や影の色の変化を追いやすくなります。

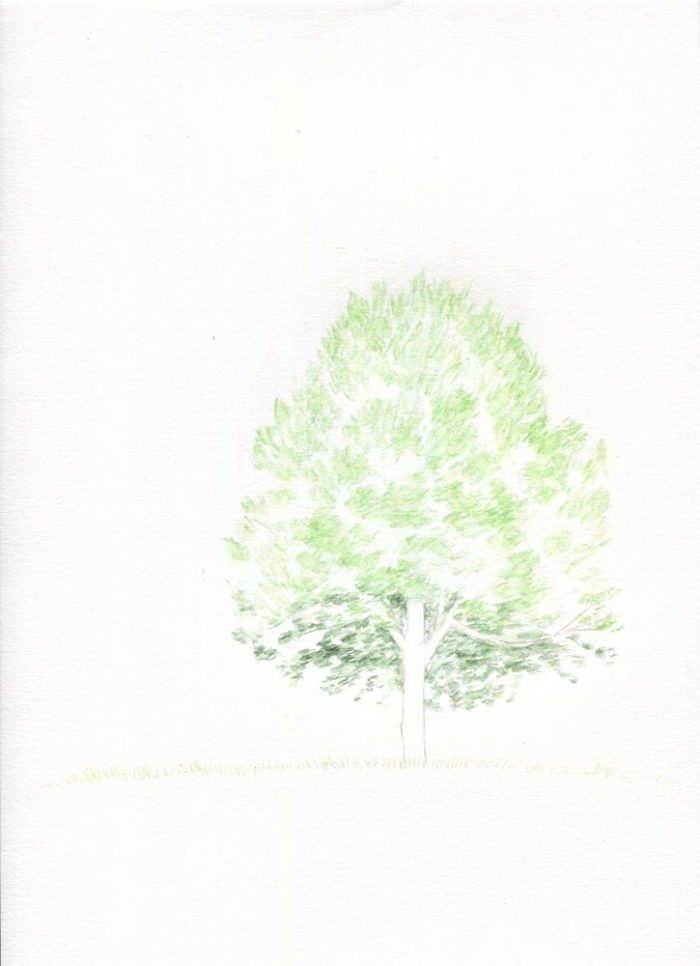

2.色鉛筆で木の形を清書する

葉の部分はくしゃくしゃとした細かいタッチ、幹の部分はシャープな線、草の部分は短い縦のストロークといった感じに、それぞれの要素を描き分けながら形を決めていき、その後練りゴムで鉛筆の線を全て消しておきます。色鉛筆と鉛筆の顔料が混ざると濁ってしまうため、今のうちに綺麗にしておきましょう。

木の形が全体的に見えてきたら、さっそく水で伸ばしていきます。色をたくさん重ねてから水で伸ばすより、多くても2~3色くらい塗ったらこまめに伸ばしていく方が、色をコントロールしやすいと思います。

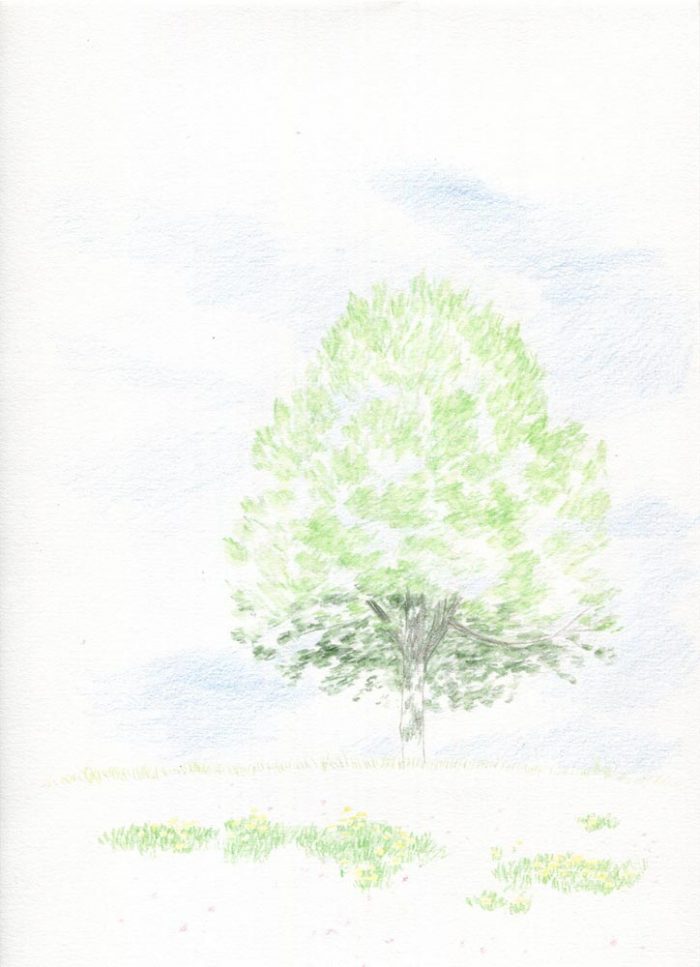

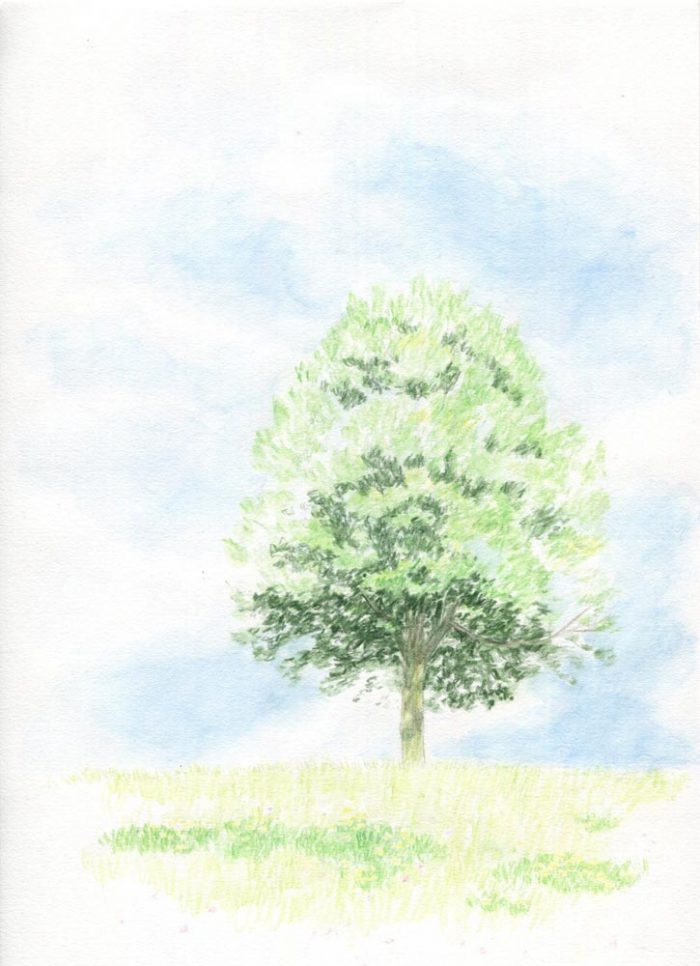

3.地面や幹に色をつけていく

地面の黄色い花や草の色、幹の光と影の模様を描き込んでいきます。余裕のある人は空の表情も描いてみましょう。白い雲の部分は塗り残して表現し、周りに水色を塗り残すことで浮き立たせましょう。白い色鉛筆では雲を描けないので注意してください。

地面、幹、空を塗ったらそれぞれ水で色を伸ばしておきます。

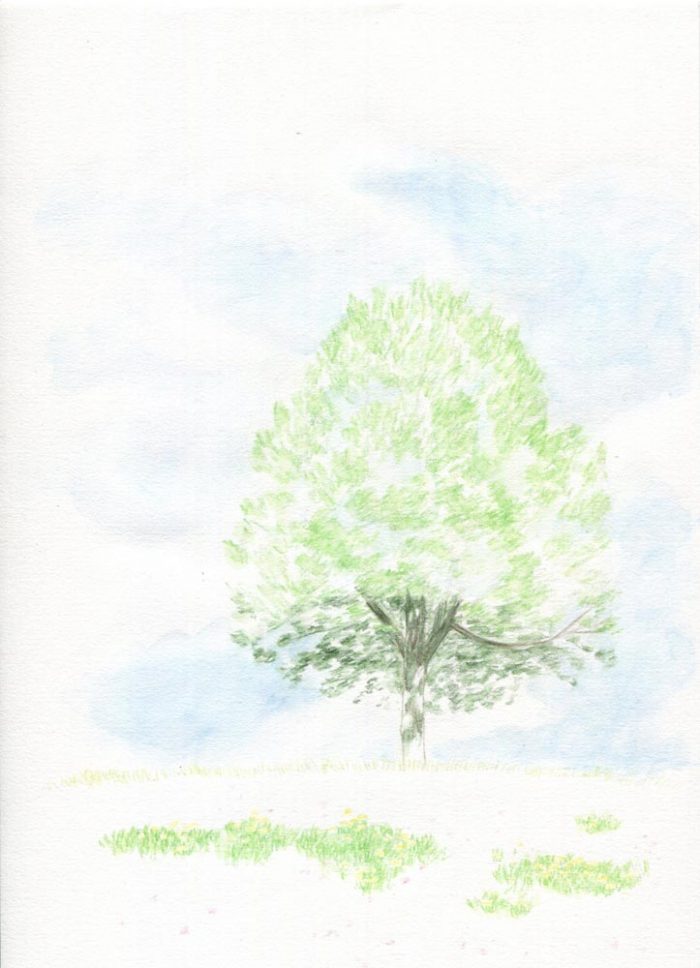

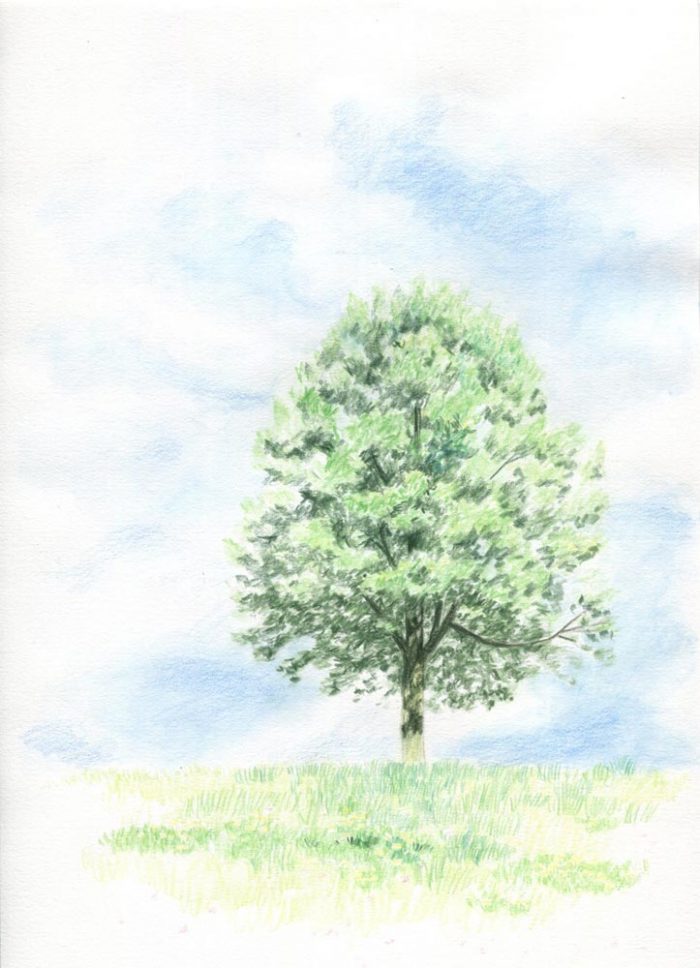

4.葉の影を描き込む

明るい色しかなかった葉の部分に、影色をつけていきます。暗い緑で塗っていきましょう。

葉の影以外にも、空の青を塗り足したり、地面の下塗りを広げたりして、全体の密度を上げていきます。

葉の影以外にも、空の青を塗り足したり、地面の下塗りを広げたりして、全体の密度を上げていきます。

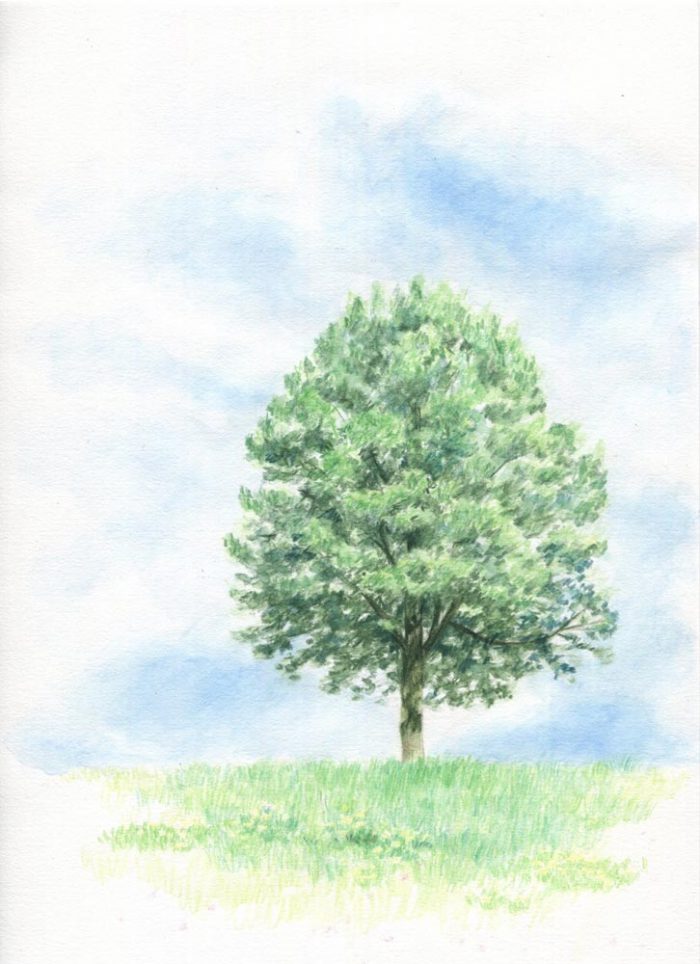

5.細部を描き込んで完成

「透明水彩で描く木」完成作品

4段階目から更に細部を描き進めて完成です。